山东人憨厚,骨子里有一种韧劲。我们知道,欧阳中石先生从北大哲学系毕业后,很长一段时间内从事基础教育。他教过小学,教过中学,也教过大学。他教过语文,教过数学,也教过体育甚至化学。

中石先生向武岩法师学习书法时,武岩法师规定中石先生要在他提供的宣纸上写字,收费五毛钱一张。在一袋面粉只要两元钱的年代,这张纸的价格可以说是非常昂贵的。还规定他不能回家练。这使得他非常认真地看老师写字,不舍得轻易下笔,很快就学得很像,在短时间内就有了很大进步。后来,看中石这么有韧劲,武岩法师悄悄把收的纸钱退给了欧阳中石的母亲。

季羡林过继的九叔和婶母安葬在济南玉函山公墓,他知道自己年龄太大无法走动,以后不可能再去为叔父婶母祭扫。欧阳中石的母亲也安葬在玉函山。于是季老委托中石先生,在节日时代表他去祭扫叔父和婶母的墓。从那以后,我多次陪同欧阳中石先生去济南。

我看到,中石先生到公墓,不是先祭扫自己父母的墓,而是先替季老祭扫其叔父婶母的墓。我看后深受感动。中石先生是SHI分了不起的学者,他的仁义厚道值得我们永远学习。

不知大家有没有发现,中石先生晚年书写频率ZUI高的字除了落款以外就是“德”这个字。他说,“直”“心”为“德”,就是要求一个人正直、向上,从思想上、行动上都要讲“德”,这就不会影响他人。

我记得有一次,我陪中石先生回老家,先生看到欢迎他的电子屏幕,因为视力不太好,就问上面写了什么。我告诉他,上面写的是“欢迎Q国政协委员、中央文史馆馆员、Z名学者欧阳中石先生”。先生听完,执意让我与接待方沟通,让他们将“Z名学者”改为“学习者”。先生谦恭自省之品格令人敬仰。

中石先生和季羡林、任继愈、李肇星出任《中华传统美德》丛书编纂指导和学术顾问,起初他们的署名是并列的,但是当我把样书拿给中石先生看时,中石先生坚决不与老师并列,而是坚持把署名放在季老、任老下面,“季老、任老是大师级的学者,我只是学习者,永远是他们的学生。”

这本书,我们从准备到出版用了六年的时间,为丛书的编写、为美德的弘扬付出了很多汗水。但是,出版后的稿费,大家都没有拿,一致决定用来捐赠。特别是季老、任老晚年因为行走不便,中石先生多次代表自己的老师来到山东,把《中华传统美德》丛书赠给家乡的孩子们。在一次活动中,主办方以家宴答谢来宾,首先向中石先生敬酒,中石先生执意起身,提议一同先向远道而来的季老、任老的家乡代表敬酒。中石先生的腿不好,拄着拐杖,我就搀扶着中石先生去了家乡代表的桌前敬酒。见微知著,这个举动虽然很小,但是对我的触动极深。谦让、谦逊、礼让,可以说,先生的一言一行都是我们学习的榜样。

严格说来,中石先生是季老、任老两位先生的学生。季老过米寿即88岁生日的时候,中石先生给季老画了一张水墨荷花,落款是“弟子中石拜”。因为中石先生是1952年Q国院系调整后从辅仁大学来到北大的,当时季老已经是东方语言文学系的主任和教授。他在北大哲学系读书的时候,任老在北大讲授哲学。

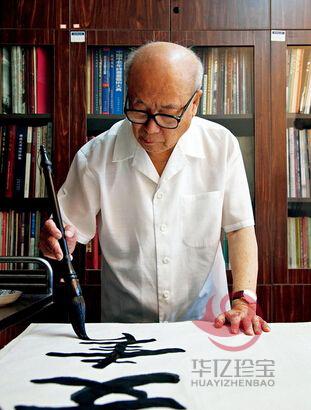

中石先生曾专门请人刻了一方印章,印文是“生于鲁长于齐壮游京师”,虽不常用,但可见先生对家乡的情感之深。中石先生ZUI为人熟知的是他在书法领域取得的成就,其实先生的诗名、文名被他的书名所掩。先生写了很多诗词,是严谨的格律诗,格调高古,意蕴深远。直至晚年才出了两本诗集,一本是《中华颂》,一本是《齐鲁颂》。先生极为珍视这两本诗集,每次回到山东、回到老家,总是随身带着,送给家乡的朋友和后学。

中石先生的诗文字里行间充满了对祖国、对故土、对所处伟大时代的一片赤诚。其中,《中华颂》就是一部这样的诗集。中石先生早年师从金岳霖先生,专攻中G逻辑思想史,后来从事文化与教育工作,为中G书法教育之发展筚路蓝缕、殚精竭虑。诗文书法之于先生其实是余事,然而余事也是卓然自立。我过去积累过一些先生不同时期创作的赞颂祖国大好河山、***文化的诗,当我把这些素材拿给先生看的时候,他自己也很惊讶,因为他写这些,纯粹是自我感怀的抒发,从来没想过结集出版。我告诉先生,这些内容不但有很强的可读性,而且很有教育意义,对学生很有帮助。听过这些,先生才同意出版。我把诗稿带给李肇星先生,他在航班上写了一篇很长的序言。

莫言先生获得诺贝尔奖之后,台湾的朋友给他出了一本书,莫言想请中石先生给他题写书名。约好时间以后,莫言先生去家中拜访了中石先生。两人谈得很投机。后来先生说莫言给他写了封信,让我给他念念。信中莫言很尊敬先生,开头称先生为吾师。说前几天见面,如坐春风,对先生慨然应允题写书名非常感谢。说到先生名声隆重、桃李满天下,却住在斗室中,令他非常感慨。他说,可见大隐隐于世,大儒似平常,要以先生为楷模,修身培德,低调做人。说自己写了一首打油诗,呈给先生请教。内容我现在记不全了,大意是盛赞先生学识广博和书艺精湛。

大家有没有想过,中石先生取得今天的成就,靠的是什么?生活中、工作中,谁也不可能一帆风顺,都会遇到这样或那样的问题,就是看你怎样去看待。比如说中石先生,中年因为见义勇为被车轧过脚,又因为身体原因落下了偏盲的问题,看东西、行走比正常人要困难。中石先生从北京中学调到大学工作的时候,已经年过半百,因为当时没有书法学科,他就在教科所工作。直到后来创办了夜大函授讲授书法学科,又有了书法大专班。经过多年的发展,创建了中G完整的书法教学体系,为中G的教育发展做出了重要的贡献。我想这是他能够取得成功的重要原因之一。